.

Vediamo come si può fare qualche semplice conto .

Anzitutto quanto pesa l’atmosfera terrestre? Noi sappiamo che esercita al livello del mare una pressione di 1 atmosfera per cm

2, ossia l’equivalente di circa 1kg/cm

2 o di 10 ton/m

2; su questa base possiamo facilmente calcolarlo. La pressione che esercita dipende appunto dal suo peso e se calcoliamo la superficie terrestre totale e la moltiplichiamo per questo peso unitario abbiamo una prima risposta.

Raggio terrestre=6.371 km

Area in km

2, considerando la Terra come una sfera = 4pr

2 = 4 x 3,14 x 6.3712 = 510 milioni di km

2 circa.

Dato che un km

2 è un milione di m

2 abbiamo quindi 5,1 x 1014 m

2. Su questa superficie si esercita una forza di 5,1 x 1015 ton che è il peso dell’atmosfera: 5,1 milioni di miliardi di ton o 5,1 peta-tonnellate.

Come sappiamo dalle misure di Mauna Loa, la CO

2 rappresenta 390 ppm in volume (dicembre 2010); e questa, per la legge dei gas, è anche la percentuale sulla pressione, ma in peso?

Consideriamo che

il peso molecolare medio dell’aria è di 28,97, ossia 28,97 g/mole; la CO

2 pesa 44,01, o 44,01g/mole e di conseguenza la sua percentuale in peso sarà più elevata di quella in volume, nella medesima proporzione: ossia 390 x 44,01/28,97=590 ppm in peso.

Ne segue comunque che il peso della CO

2 è in totale 5,1 x 1015 x 590/1.000.000 ton, ossia circa 3.009 Gton. Attualmente (1).

.

Al principio della rivoluzione industriale (attorno al 1750) erano invece 278 ppm in volume (dati NOAA) ed in peso 278 x 44,01/28,97 = 422 ppm in peso. Immaginando che l’atmosfera fosse la medesima globalmente, arriviamo a 5,1 x 1015 x 422/1.000.000 ton = 2.153 Gton.

Allora possiamo concluderne che la quantità totale si è accresciuta di circa 856 Gton. Questa è la quantità rimasta in atmosfera, ma quanta CO2 è stata riversata nell’atmosfera dalle nostre attività?

.

Dai dati statistici della CDIAC

Dai dati statistici della CDIAC che ha pazientemente sommato tutti i consumi storici di combustibili fossili e le quantità di carbonato distrutte nella produzione di cemento, si apprende che abbiamo emesso dal 1751 ben 337 Gton di carbonio per il consumo di combustibili fossili e la produzione di cemento; per capire quanta CO

2 abbiamo così prodotto, occorre moltiplicare questo numero per il rapporto fra il peso molecolare della CO

2 e quello del carbonio, ossia 44,01/12,011; quindi 337 x 44,01/12,011 = 1.235 Gton di CO

2.

A questo occorre aggiungere il carbonio emesso per l’uso della terra (deforestazione, agricoltura, etc.). Qui la stima è più complessa e soggetta a maggiori errori; comunque CDIAC stima almeno 150 Gton di carbonio dal 1850; quindi altre 150 x 44,01/12,011 = 550 Gton, una stima per difetto.

Siamo ad almeno 1.785 Gton di CO

2 emesse dalle attività umane negli ultimi 250 anni.

Dato che ne sono rimaste in atmosfera 856, i pozzi abiotici e la biosfera ne hanno riassorbite 929 Gton, principalmente nel mare, che ne costituisce un formidabile deposito, decine di volte più grande dell’atmosfera. Il riassorbimento netto dalla biosintesi o nel suolo forestale o agricolo dobbiamo invece considerarlo negativo data la stima di perdita netta di CDIAC.

.

L’aggiunta di CO2 all’acqua del mare ne provoca l’acidificazione in quanto il gas in questione è un acido debole; in acqua forma infatti acido carbonico, H2CO3.

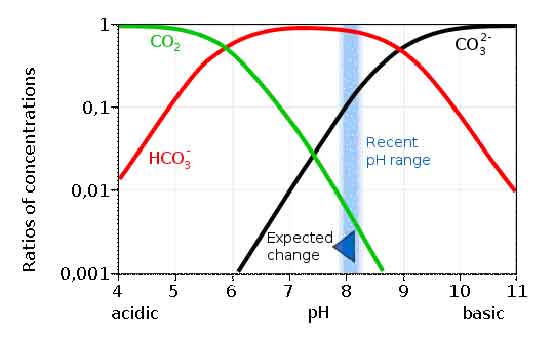

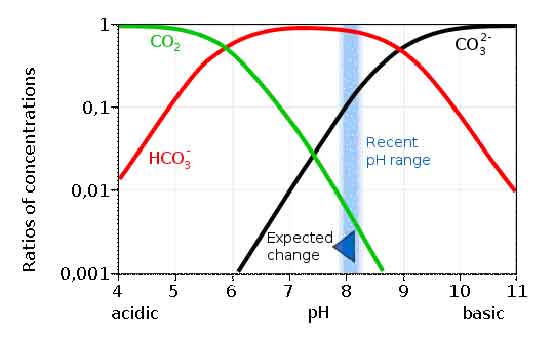

Teniamo presente che, per il medesimo motivo, l’interazione fra CO2 e mare non può essere stimata usando solo la legge di Henry, cioè l’equilibrio fra gas e soluzione, come per esempio per l’ossigeno o l’azoto; in soluzione acquosa la CO2 si trasforma in acido carbonico, ione bicarbonato e ione carbonato, a sua volta in equilibrio con un corpo di fondo di carbonato di calcio e di magnesio. Per capire meglio cosa succede esaminiamo il grafico seguente:

in cui è mostrato l’andamento della concentrazione delle tre principali specie chimiche discendenti dall’anidride carbonica in acqua. Si tenga presente che, per quanto riguarda la banda blù, il grafico è indicativo ed i valori indicati in esso non sono esattamente quelli calcolati. La banda blù esprime l’intervallo di variazione misurato nell’acidità del mare, che è valutata con l’unità definita come pH, ossia il log cambiato di segno della concentrazione dello ione H+. Il grafico è un grafico logaritmico: in ogni direzione uno spostamento verso sinistra o verso l’alto di una tacca segna un aumento di dieci volte e in direzione opposta una diminuzione di 10 volte, della concentrazione di H+ o della specie chimica considerata..

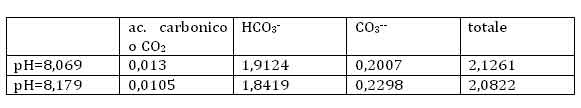

L’estremo destro della banda indica il valore iniziale, al 1750, circa 8,179, mentre l’estremo sinistro indica il valore odierno di 8,069 unità.

.

E’ importante capire cosa succede e perché. Aggiungere CO

2 fa aumentare la sua concentrazione e fa aumentare anche la concentrazione di ione bicarbonato, mentre diminuisce quella dello ione carbonato; delle tre sostanze lo ione bicarbonato è dominante, mentre il secondo in abbondanza è il carbonato e solo ultima la CO

2. La modifica in corso avvicina la concentrazione di CO

2 e di carbonato; attualmente lo ione bicarbonato rappresenta circa il 90% del totale, lo ione carbonato un 9% e la CO

2 circa 1%. Dato l’uso di una grandezza logaritmica come il pH la concentrazione di H+ è aumentata di circa il 29% sebbene la riduzione del pH sia di sole 0,11 unità: infatti il logaritmo decimale di 1,29 è appunto 0,11.

A quanto C complessivamente corrisponde in tutte e tre le forme questa modifica? Non è un calcolo stechiometrico difficile, ma lo effettuiamo

usando un calcolatore su web, che tiene conto anche dell’effetto della salinità complessiva, della temperatura e della pressione. Dato che queste grandezze cambiano di continuo possiamo solo avere delle stime; useremo una pressione totale di 1 atm, una temperatura media dell’acqua di 15°C e la salinità media del mare.

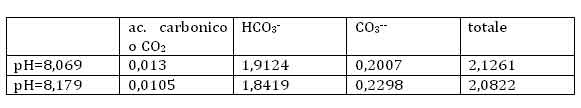

Introducendo i due valori di pH nella prima casella della colonna centrale otteniamo nelle ultime tre caselle della medesima colonna le concentrazioni delle tre specie in mmol/litro (ossia millesimi di mole per litro):

Possiamo innanzitutto valutare la quantità di C presente nel mare sotto forma di ione carbonato o bicarbonato o di anidride carbonica.

Il volume del mare è stimato in 1,35 miliardi di km3, che corrisponderebbe ad un cubo di oltre 1.100 km di lato o ad una sfera con un diametro di 1.370 km, ossia un vero e proprio “pianetino” di acqua, ben più grande del più grande dei pianetini, Cerere, il cui diametro è di soli 930 km; ricordiamo inoltre che 1 km3è 1 miliardo di m3; quindi abbiamo 1,35 x 1018 m3.

.

Al principio dell’era industriale avevamo, nelle sue varie forme, un totale equivalente di CO2 di 2,0822 mmol/litro, ossia (moltiplicando per 1.000 numeratore e denominatore) moli/m3. Quindi 2,0822 x 44,01 g = 91,64 g di CO2 per m3 di acqua di mare; in totale 91,64 g/m3 x 1,35 x 1018 m3 = 123,7 x 1018 g = 123,7 x 1012 ton, ossia 123,7 Teraton, 123.700 Gton, una quantità oltre 57 volte maggiore che nell’atmosfera di allora!

La situazione è cambiata così: 2,1261 x 44,01= 93,57 g/m3 ; di conseguenza abbiamo un totale di 93,57 g/m3 x 1,35 x 1018 m3 = 126,3 x 1018 g = 126,3 x 1012 ton = 126.300 Gton, ossia 42 volte più che in atmosfera oggi.

In sostanza ad un aumento di pressione parziale della CO2 del 40% circa in atmosfera sarebbe corrisposto un aumento di gas disciolto come tale del 24% e solo del 4% dello ione bicarbonato, una riduzione dello ione carbonato del 15% e un incremento del totale delle varie forme del 2%.

La quantità di gas disciolta in più in ogni m3 di mare sarebbe tale che in totale avremmo 126.300 - 123.700= 2.600 Gton di CO2 in più.

La quantità di anidride carbonica necessaria a far variare il pH del mare nella sua totalità è oltre il doppio di quella che ci abbiamo rilasciata, stando ai dati CDIAC, come si spiega questo disaccordo?

Certamente dipende in parte dalla difficoltà di stimare valori “medi” accettabili delle varie grandezze. Ma una differenza altrettanto importante la fanno i meccanismi di trasporto dei gas nell’oceano; in sostanza il mare non è una soluzione in equilibrio con l’atmosfera (il trasporto è non solo diffusione, ma anche correnti oceaniche e moti convettivi su scala gigantesca, come il cosiddetto ”nastro trasportatore” o la caduta di detriti che vengono poi degradati ad una certa profondità).

L’anidride carbonica penetra velocemente nella parte superiore dell’oceano, modificandone velocemente il pH, ma poi, più in basso dove vento e onde non ci sono il processo è molto più lento; quindi la variazione di pH stimata in superficie probabilmente non corrisponde a quella presente a maggiore profondità, dove fra l’altro la temperatura e la pressione sono diverse e di conseguenza la solubilità del gas è diversa.

.

Secondo le conoscenze attuali la distribuzione attuale della CO

2 in oceano varia con la zona e con la profondità, mostrando una specie di massimo verso i 400-800 metri; inoltre essa ha oscillato in sincrono con le glaciazioni, ed è diminuita negli ultimi 30 milioni di anni.

Potremmo, in modo molto grossolano, stimare che grazie a questi complessi meccanismi di trasporto solo un volume di oceano pari a 929/2.600=0,36 , quindi il 36% circa è stato influenzato finora da questo meccanismo di acidificazione, una profondità corrispondente a circa il 36% di quella media del mare che è di circa 4.200 metri, ossia circa 1.500 metri.

Possiamo facilmente comprendere come nella realtà il volume influenzato potrebbe essere superiore se accettassimo che l’effetto diminuisca con la profondità. Possiamo aspettarci anche che con il tempo l’effetto aumenti incrementando anche le conseguenze biologiche del processo.

.

Testo di Claudio Della Volpe

.

(1) E’ interessante notare che l’incremento percentuale della CO

2 ha modificato il peso molecolare medio dell’aria, perché la CO

2 pesa più della media degli altri gas. Il peso è cresciuto rispetto a quello riportato nella maggior parte dei libri, ma non è facile misurarlo, perché la variazione è sulla seconda decimale (per la precisione 28,98 rispetto a 28,96). Questo è un altro effetto dell’incremento della CO

2atmosferica; le percentuali riportate

in questa pagina sono errate rispetto a quelle aggiornate di

UIGI o di Wikipedia. Se fate una piccola ricerca, vedrete che è vero per molte altre pagine web e di libri: riportano ancora una concentrazione pre-industriale di CO

2, generalmente indicata come 0,03% invece dello 0,0390%, con conseguenti variazioni anche delle altre. Ho usato un valore intermedio nei calcoli che comunque non vengono modificati in modo sostanziale.

Vediamo come si può fare qualche semplice conto .

Vediamo come si può fare qualche semplice conto .